看文化

看文化 Thu, 03/09/2017 - 00:54知音识人 唐代乐中高人的故事

知音识人 唐代乐中高人的故事 Thu, 03/09/2017 - 01:01文/周学仪

《礼记》中说:“凡音之起,由人心生也。”就是说,音乐与人心直接相关。所以,心中哀伤,“其声噍以杀”;心中快乐,“其声啴以缓”;心中欢喜,“其声发以散”;心中愤怒,“其声粗以厉”;心中庄敬,“其声直以廉”;心中仁爱,“其声和以柔”。而真正精通音乐,达到高妙境界的人,就可以通过音乐的声音听出奏乐人的心之所想、思之所在。

譬如脍炙人口的“高山流水遇知音”的故事中,钟子期听俞伯牙鼓琴,可以清楚知道伯牙在音乐中所表达的意境。其实这类的故事还有很多。唐代是音乐创作的又一个高峰,那时的乐人中高人辈出。这里就讲两个发生在唐德宗贞元年间的乐中高人的故事,一位叫段善本,一位叫宋沇。

段师知音

唐德宗时,有一位叫康昆仑的乐师,精通琵琶,号称琵琶第一手。那时,乐人中的高手们有时也会像武人比武,文人斗文一样,切磋技艺,一试高低。

贞元年间的一天,康昆仑登上长安东市的彩楼弹了一曲,观者掌声雷动。而对面的西市也搭起彩楼,看起来,西市似乎也要有乐师登楼献艺。东市的观众认为不会有比康昆仑更厉害的琵琶高手了,于是纷纷笑话西市。

待到康昆仑一曲奏罢,西楼果然出来一位女子,怀抱琵琶,弹的竟是与康昆仑一样的曲子。然而虽说是同曲同乐,听起来却别有至韵,妙绝入神。康昆仑大为惊骇,立刻请求拜西楼女子为师。女子退下,片刻更衣再出,原来是庄严寺和尚段善本。

段善本与康昆仑的精彩对决轰动长安,第二天,德宗皇帝亲自召见两人。德宗对段善本倍为嘉奖。同时又令康昆仑再弹一曲,请段师指导。段师缓缓说道:“本领何杂?兼带邪声。”康昆仑大惊说道:“段师,神人也。臣少年时,初学艺,曾受教于邻舍的一位女巫,后来又几次换过老师。所以琴技杂乱,不为正声,段师的精鉴实在是太玄妙了!”

宋沇识人

唐德宗时,太乐令宋沇精通音律之学,无人能比。贞元中,宋沇进乐书二卷,德宗看过大为赞赏,又听说宋沇正是那位精通音律、擅长羯鼓的开元名相宋璟之孙,于是召见宋沇,与他谈论音乐。

唐德宗对宋沇的音乐才能大为重视,希望他能更多参与指导乐官。几日后,唐德宗召宋沇至宣徽院,命乐官奏乐,请宋沇观听,并指陈错误。宋沇说:“请等臣与乐官商榷讲论,之后再逐条上奏。”又过了几日,乐官的奏书呈递上来。没想到,乐工们大多认为宋沇不解声律,不审节拍,又年老耳背,并不能胜任讨论音乐。

唐德宗十分诧异,再次召见宋沇。宋沇禀告德宗说:“臣年老多疾,耳实失聪。但对于音律方面,还不至于不能从事。”于是德宗再次命乐官作乐,一曲奏罢,德宗请宋沇说出演奏需要改进之处,众乐工掩口而笑。宋沇却突然忿怒起奏道:“乐曲虽妙,但是其间有不可不指陈的问题。”德宗惊问之,宋沇当即指着一位怀抱琵琶的乐工说:“此人大逆残忍,不用几日即将被问罪,这样的人是不宜在皇帝跟前演奏的。”接着,又指着一位吹笙的乐工说:“这个人的神魂已经是游于墟墓了,不可以使这样的人在御前演奏。”德宗听后大为惊骇,于是暗地命人观察。不久,弹琵琶的乐工果然被人告发,说六、七年前,其父无缘无故的自缢身亡了,乐工被传唤,并认罪伏法。至于那位吹笙者,连续数日忧虑恐惧,不思饮食,半个月的光景就去世了。

宋沇通过听音乐,便知道奏乐人的品行、过失、气数,唐德宗对宋沇更加钦重了。

紫禁城屋脊藏宝匣 有说道

紫禁城屋脊藏宝匣 有说道 Thu, 03/09/2017 - 00:55文/刘晓

明朝的崇道之风从明成祖朱棣开始,到嘉靖、万历皇帝时达到顶峰。明成祖不仅多次派人寻访大道张三丰,而且还曾写信表达自己的心愿:“久仰真仙,渴思亲承仪范”,虽”才质疏庸,然而至诚愿见之心夙夜不忘”。

除此之外,明成祖为了感谢在靖难之役中护佑自己的真武大帝,还在真武大帝修道升天之地武当山大修宫观以“报答神惠”,表达自己向道的诚意,并“为天下生灵祈福”。

明成祖的向道之心,亦体现在他打造的北京城中。除了在北京修建宫观,在紫禁城内建有玉皇殿,供自己和内宫中人奉祀外,紫禁城的大型建筑物的脊中心处都放有五谷粮,五色线、五色玉、五枚金元宝等镇邪避邪吉祥物,而在紫禁城的重要屏障天安门城楼上亦放置“镇楼之宝”,这些镇楼之宝都与道家有关。

太和殿(Fotolia)

太和殿(Fotolia)

惊现镇楼之宝

天安门是明清皇城的正门,始建于明永乐十五年(1417年),最初的名字是“承天门”,寓“承天启运、受命于天”之意。清朝顺治八年(1651年)更名为“天安门”,一方面包含皇帝是替天行使权力、理应万世至尊之意;另一方面,又寓有“外安内和、长治久安”的含义。

在最初修建时,承天门只是一座三层五间式的木结构牌楼。1457年,牌楼毁于雷火,1465年重建为面阔九间、进深五间,覆黄琉璃瓦,有五个门洞,通高33.7米的重檐歇山式城楼,亦充分体现皇帝“九五之尊”的威严。

1969年12月底,严重变形的天安门城楼被重修。根据近些年披露的资料,当时负责重修的姚来泉师傅带着两个工人,先是爬到天安门楼顶最高处的脊瓦上,力图找出正中的那块脊瓦。他让两个工人分别从东、西两侧往中间数脊瓦之数,他自己则站在大约中间的位置。当两人各数到43块时,姚来泉的脚下刚好还剩5块(即总长为91块脊瓦)。姚来泉在最中央的脊瓦上作了个记号。

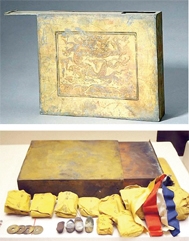

很快,施工人员砸开了中间黄色的那块琉璃瓦,只见里面露出一个30厘米见方的金丝楠木宝匣。尽管宝匣有些陈旧,但上面清晰的雕刻着一对精美的二龙戏珠图案。

宝匣打开后,里边有如下物件:一块货真价实的金元宝,一块拇指大的红宝石,一粒粒朱砂,以及五彩粮:黄豆、红高粱、黑豆、谷子和玉米。据专家称,这就是天安门的“镇楼之宝”。

紫禁城里驱灾辟邪的镇物宝匣

紫禁城里驱灾辟邪的镇物宝匣

镇楼之宝有说道

按照专家所言,这些镇楼之宝都是道家辟邪之物。

在道教中,朱砂因为颜色鲜红,有非常强的“阳气”,所以使用范围很广,被认为是净宅、辟邪、驱鬼、风水、镇宅等的必备之物。

而道家用玉石大概流传了两千多年。玉石被认为有祥瑞之征兆,能远祸近福,辟邪除祟。汉魏时期用于辟邪驱鬼的玉刚卯、严卯,具有辟邪作用玉辟邪、玉马、玉虎等的盛行,也反映出当时人们对玉辟邪功能的高度重视。天安门镇楼之宝中的红宝石就是刚玉的一种。

至于五彩粮,又称五谷粮。在《黄帝内经》中,五谷包括粳米、小豆、麦、大豆、黄黍,在《孟子滕文公》中称五谷为稻、黍、稷、麦、菽,后来还有黄豆、高粱、黑豆、谷子和玉米的说法,而这正与天安门城楼上的五彩粮相同。

古代中国人就有祭祀稷神(谷神)的习俗。《左传昭公二十九》中说:“稷田正也。有列山氏之子曰柱,为稷。自夏上祀之。周弃为稷,自商以来祀之。《礼记祭法》云:‘历山氏(列山氏)之有天也。’其子曰农,能殖五谷,夏以衰,周弃能继之,古祀为稷。”

简单的说,五谷象征着社稷,即国家的根本。古代天子祭祀谷神,就是为了保证来年全国南北各地五谷丰登。只有粮食充足了,老百姓的生活才有基本的保证。

因此,五谷粮不仅有不同的颜色,还代表不同的方位和五行属性。具体来说,高梁是红色,所以居南方,属火;黄豆、谷子是黄色,居中,属土;黑豆是黑色,代表北方,属水;稻子,白色,居西,属金;麦子或青豆,未成熟时是麦青色,居东,属木。五谷粮历四时经八节,五色具备,五行俱全,五方俱占。

合龙仪式

中国古代民间盖房上梁时有悬挂字条“上梁大吉”、抛元宝、安放镇物等祈求平安的方式。

据说在修建紫禁城时,施工人员都要在重要的建筑屋顶施工结束前,在屋顶正脊中部预先留一个口子,称之为“龙口”。

之后再举行一个较为隆重的仪式,由未婚男工人把一个含有“镇物”的盒子放入龙口内,再盖上扣脊瓦。该盒子被称为宝匣,而放置宝匣的过程称为“合龙”。合龙标志着一座建筑的落成。

龙是护佑帝王的神物,而紫禁城是皇帝办公、生活的区域,古人还用龙来形容建筑屋顶正脊,是以“合龙”表示龙口含镇物,可保佑建筑消灾避难,长久稳固。

宝匣不止一处

据当代故宫研究员的考证,目前已发现紫禁城如下建筑屋顶设有宝匣,包括:太和殿、保和殿、武英殿东配殿、储秀宫、储秀宫东配殿、储秀宫后西配殿、丽景轩、翊坤宫东配殿、玄穹宝殿、奉先殿、奉先殿后殿、西华门、永寿宫前殿、永寿宫后殿、太和门、协和门、慈宁门、慈宁宫、寿康宫、大高玄殿、宝华殿、漱芳斋、养性门、体和殿、承乾宫、承乾宫后殿、毓庆宫、颐和轩、景祺阁、翊坤宫、平康室、坤宁宫西暖殿、坤宁宫东暖殿、贞度门、昭德门等。

自然,宝匣有等级之分,尺寸不一,质地各异。质地大致有铜、锡、木三种。

太和殿作为等级最高的皇家建筑,镇物放置在铜鎏金的抽屉式宝匣内,宝匣表面鎏金,镌雕龙纹,异常精美。

宝匣内的镇物包括五金、五谷、五色线、药味等物品。五金多为金、银、铜、铁、锡;五谷多用稻(谷子)、麦(小麦)、粟(小米)、黍(黄米)、豆数粒;五色线为红、黄、蓝、白、黑色丝线各一缕;药味包括雄黄、川莲、人参、鹿茸、川芎、藏红花、半夏、知母、黄柏等。这些颜色与社稷坛的五色土类似。

镇物有的还包括珠宝、彩石、佛经、施工记录等。

无疑,天安门城楼和紫禁城诸多建筑脊梁上藏有带有镇物的宝匣,不仅是古人天人合一、顺从天道、祈求上天护佑思想的折射,也是明成祖时期整个社会“向道”氛围的反映。至今,一些古建筑在修复完成后,还要举行传统的“合龙”仪式。